2 月 12 日,本该享受假期的自治区测绘院职工王向阳,被一通急促的电话拽出了温暖的家。挂断电话时,乌鲁木齐零下二十度的寒风正卷着雪粒抽打窗棂,可他裹紧外套冲进风雪的身影,比飘落的雪花还要急切——电话那头,是他结对认亲近十年的疏附县塔什米里克乡艾斯开(4)村村民克热木・祖农,声音里裹着七旬老人独在异乡的慌乱。

天山南北的距离,曾让王向阳与克热木・祖农像是两条平行线。直到2016 年 12 月“民族团结一家亲”的纽带将两人系在一起,近十年的朝夕相处早已把“结对亲戚”的标签浸成了血脉里的牵挂。克热木大叔的儿子麦麦提敏患有“癫痫性精神病”多年,自治区自然资源厅驻村工作队的帮扶从未间断,王向阳更是默默把这家人的难处装进了心里,春耕时帮着犁地,秋收时忙着晒粮,逢年过节提着清油面粉上门,听克热木大叔用不太流利的汉语念叨麦麦提敏的近况。

|

2 月初,麦麦提敏病情突然加重。父子俩第一次离开家乡,辗转来到乌鲁木齐求医。站在车水马龙的街头,克热木大叔攥着皱巴巴的病历本,挂号窗口前长长的队伍像一条望不到头的河,把他的勇气一点点淹没。异乡的无助像冰碴子钻进骨头缝,他摸出磨得发亮的手机,指尖抖着拨通了那个记了无数遍的号码。

|

王向阳赶到医院时,克热木大叔嘴唇哆嗦着,浑浊的眼睛里攒着一汪泪,千言万语堵在喉咙口。“大伯您放心,有我在,难题咱一个个解决。”王向阳握住老人冻得冰凉的手,掌心的温度像一团火,瞬间焐热了异乡的寒意。他转身就用手机预约了新疆医科大学神经外科最权威的专家,屏幕上弹出“预约成功”的提示时,克热木大叔盯着王向阳的手机,枯瘦的手指反复摩挲着衣角——他实在不敢相信,自己无从下手的难题,在这个“亲戚”几分钟就妥当了,信任从此刻变得更为牢固。

当医生确定麦麦提敏需要住院治疗,王向阳看在眼里,当天就扎进附近的小区,挨家挨户敲开单元门打听租房信息,次日就在医院旁的小区为老人租好房屋,支付了一个月租金和押金,还协助办理租房备案手续。

|

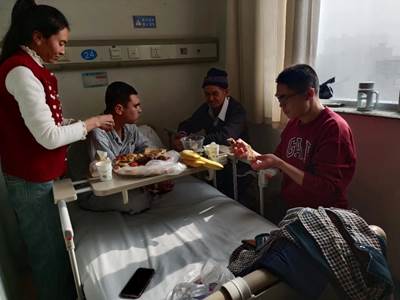

整个住院期间,王向阳成了这个临时家庭的顶梁柱。那些日子里,他不仅是“陪诊员”,更是温暖的“向导”,带他们品尝特色美食,逛公园感受城市风光,沿途耐心讲解街景。每当麦麦提敏需要检查,他总会提前规划周全。治疗期间,他时常提着水果、牛奶前去探望,有时还带着家人,将从餐厅订好的热乎饭菜送到病床前。

|

3月11日,在两家人细致入微的照料和医生的精心治疗下,麦麦提敏病情得到有效控制,顺利出院。当离别之际克热木大叔眼眶湿润地说道:“我来乌鲁木齐,像个迷路的孩子,是我的结对亲戚王向阳让我找到了‘家’。”一个来自天山南边的老人用着泣不成声的维吾尔族语,不停颤抖着重复一句简单的“热合买提(谢谢)”。一个来自天山北面的青年手无举措的不停解释着“我们是一家人”。

炎炎酷暑的7月,王向阳参加自然资源厅第4批结亲活动,再次来到4村看望克热木大叔和精神焕发的麦麦提敏,此时的麦麦提敏情绪稳定,基本能生活自理,并能主动与人打招呼、问候。

在新疆的大地上,这样的故事每天都在发生,可能是一句蹩脚却真诚的问候,可能是风雪天里递过来的一杯热茶,可能是病床前默默放下的一篮水果,正是这点点滴滴的真情,让各民族在天山东南西北的心贴得越来越近,让共同的家园永远像春天里的果园,暖烘烘的,甜丝丝的,结满了叫做“家” 的果实。

扫一扫在手机打开当前页

相关文章