高山巍峨、冰川壮美、森林茂密、草原广袤、绿洲富饶、荒漠神秘……它们共同勾勒出新疆独特的生态画卷。近年来,自治区积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,不断谱写生态文明建设的华丽篇章。值此“两山”理念提出二十周年之际,“新疆自然资源”公众号在2024年8个典型案例基础上,推出“新疆国土空间生态修复典型案例(第二期)”,为您全方位、多视角呈现美丽新疆建设的生态修复密码。

国家记忆红色矿,绿色传承展新颜——阿勒泰地区富蕴县可可托海矿业遗迹保护性开发案例

可可托海没有海,却有比海更动人的故事。可可托海镇,位于新疆阿勒泰地区富蕴县北部,额尔齐斯河穿镇而过。这里因矿而生,1935年,苏联地质工作者在额尔齐斯河中下游发现富含稀有元素的沙粒,溯河而上来到可可托海,于1946年起进行小规模开采;这里因矿而兴,在1955年转由我国独自经营后,逐步走上稀有金属勘查开发的快车道。因国防保密需要,可可托海曾长期隐匿于历史的烟云中。如今,随着世界地质公园、国家矿山公园的开放,旧日的记忆被唤醒,正穿越悠悠岁月而来。

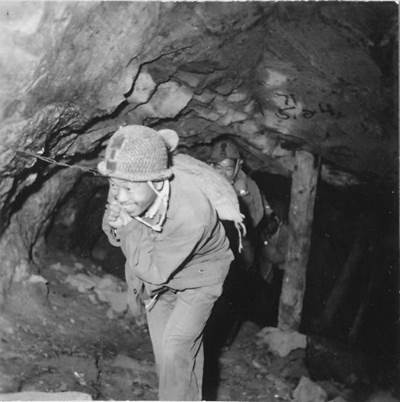

可可托海矿区在中华人民共和国的建设史上功勋卓著。1960年苏联撕毁对华经济援助协议,逼迫中国限期还债。时逢“三年经济困难时期”,为加快还债进度,上级给可可托海下达突击任务:冬季开工,全力以赴开采苏联急需的锂矿石。在“中国第二寒极”,冬季-40℃的矿区,英雄的可可托海人把自己的命运同祖国的需要紧紧连在一起,开始了轰轰烈烈的“百日会战”。200名矿工夜以继日,依靠最原始的手段每人每天开采400千克矿石,用铁一般的信念和担当完成了“保出口”任务,也为我国“两弹一星”的研制提供了不可替代的尖端原材料。

|

图1为在冬季-40℃的低温下,矿工在野外开采矿石 |

图2所有矿石都依靠矿工背出

辉煌过后是暗淡。1999年,由于矿体资源枯竭,3号矿脉不得不实施政策性闭坑,标志着这个创造过无数辉煌的矿区进入了“冬眠”。几十年粗放式无序开发,可可托海犹如一道伤疤横亘于额尔齐斯河绿水青山间。“三号矿脉”从200多米高的山峦变成250米深的矿坑,矿石和矿渣随意堆放,污染面积8平方千米、地表植被破坏面积6平方千米,矿区自然生态系统退化严重,滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害频发。

2013年,可可托海实施全国首批独立工矿区改造搬迁试点工程,正式打响矿区生态修复和转型发展攻坚战。2018年,作为额尔齐斯河山水林田湖草生态保护修复试点工程重要单元,完成矿山环境综合治理13.9平方千米、绿化造林17.3平方千米、退牧还草106.9平方千米。沉寂已久的可可托海焕发出新的生机。

党的十八大以来,在习近平生态文明思想指引下,阿勒泰地区、富蕴县抢抓机遇,大力推进矿区转型发展和矿山生态修复工作。

以保障安全为基础的1.0版。先后关停碳化硅厂、云母制品厂等高能耗、重污染企业,关闭20吨工业锅炉和多个小型生活锅炉,让可可托海的天更蓝。通过危岩清除、修建挡墙、尾矿库清理和工程性封存等措施,消除矿山地质环境安全隐患。

以系统修复为目标的2.0版。按照“山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理”要求,选择驼绒藜、锦鸡儿等乡土作物,采用乔-灌-草组合种植方式,充分利用春季融雪水和雨水“复绿”矿山。以额尔齐斯河上游流域为单元,统筹生态系统整体性和完整性,结合水环境保护治理、人居环境综合整治,让可可托海的地更绿、水更清,扮靓生态底色。

以价值实现为远景的3.0版。通过重点生态工程迭代升级,修复受损的自然生态系统,提升可可托海山水林田湖等自然资源资产价值,打通生态产品供给和生态产业发展路径。

|

图3 修复后的“三号矿脉”

2018年,以“三号矿脉”为轴心的可可托海世界地质公园正式开园,成为国内重要的稀有金属露天矿地质科普实景教学点。气势磅礴的13层环状运矿车道犹如古罗马巨型“斗兽场”,向世人展示着“地质圣坑”的雄伟。上世纪40年代末发现、60年代废弃的阿依果孜矿洞经过整治后成为工业旅游新景点,从地下矿的视角重现昔日辉煌。

|

图4为向游客开放的阿依果孜矿洞

地下136米深处的水电站是数千名建设者用生命在坚硬的石山之下用手“掏出来”的,它经受住了多次地震和洪水的考验,不停息运行半个多世纪,可谓是共和国水电史上的奇迹。如今,它的神秘面纱也被逐渐撩起。

随着丰富的地质信息和红色历史不断解密,中苏合营期间的老厂房、老设备等人文遗迹唤起了尘封的记忆。依偎在“三号矿脉”旁的老木桥由中苏两国设计建造,曾是联系可可托海镇河以北办公居住区和河以南采矿区的唯一桥梁,陪伴着一代又一代的矿工度过了无数春秋冬夏,被誉为“功勋桥”,其独特的豪式木桁架结构在我国已不多见。按照历史文物和矿业遗迹“修旧如旧”原则,加固后的老木桥作为标志性建筑,向游客诉说着那段激情燃烧的岁月。

|

图5按照“修旧如旧”原则加固的老木桥

16栋俄式建筑物保留着三角形红屋顶、拱形木窗的建筑风格,再现了昔日“小上海”的繁华与喧闹,见证了矿区跌宕起伏的发展变迁。其中规模最大的工人俱乐部,现作为地质陈列馆使用,矿物中的精灵——指甲盖大小的额尔齐斯石就陈列于此,至今仍然笼罩在神秘的光环与传说之中。

|

图6可可托海地质陈列馆(原工人俱乐部)

总书记多次强调,“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”。近年来,阿勒泰地区、富蕴县致力于挖掘和传承可可托海矿区的红色基因,先后荣获“自治区干部红色教育基地”“‘两弹一星’爱国主义教育基地”等称号。

挖掘丰富内涵。成立“功勋矿山”史料抢救挖掘整理工作小组,特邀中央党校、新华社等国内权威专家参与史料抢救、精神提炼、基地构想,将可可托海历史资料列入国家重点档案抢救与保护项目,通过媒体深度报道、书籍出版等方式加大宣传推介力度。

用好红色资源。依托中组部党性教育网上展馆,开设可可托海干部教育基地党性教育专栏。启动建设可可托海干部教育基地(后更名为干部学院),形成以可可托海精神为核心的五大教学版块,课程体系不断完善。

讲好红色故事。将地质陈列馆、“三号矿脉”等多个工业遗迹和红色教学点串点成线,以“红色记忆线”的形式传承可可托海精神。通过举办讲党课大赛系列活动,将沉淀在红色故事里的红色基因传递下去。

在可可托海持续十多年开展矿区生态修复经验带动下,富蕴县20家规模以上矿业企业有近一半成功创建绿色矿山,全面推动区域矿山绿色、可持续发展。可可托海矿区得到科学规范治理,地质灾害风险得到控制,水土流失量降低了90%以上。新增绿化面积140万平方米,绿化覆盖率提高至53%,恢复了自然生态原貌,美化了视觉环境。以额尔齐斯大峡谷、喀依尔特峡谷、伊雷木湖、可可苏里湖“两谷两湖”为重点的生态架构逐渐显现,区域生态环境持续改善,生态功能稳步提升。

随着生态环境改善,可可托海从资源密集型产业转型升级为以红色教育、地质科普、自然观光为主要内容的文化旅游产业;从过去以工业产值曾萎缩至2000万元的废旧矿区,转变为如今以“绿色”经济为主导、年游客690万人次、旅游消费收入13.5亿元的特色小镇;居民收入来源更加丰富多样,逐步形成旅游、文化、餐饮、民宿等多元业态。地质文化村塔拉特村2024年实现旅游收入3900万元,同比增长95.6%;农牧民人均收入提升至2.86万元,同比增长8.3%。可可托海滑雪场高峰期日均人流量达5万余人次,直接带动当地数百名农牧民稳定就业,辐射带动周边7000余人灵活就业,生动诠释“冰天雪地也是金山银山”理念。

|

图7可可托海滑雪场

|

图8 地质文化村塔拉特村

环境改善、收入提高,昔日的矿区因生态修复和综合整治焕然一新。可可托海打通了自然生态产品价值实现路径,大幅提高了生态产品供给能力,小镇从闭坑时的不到2000人恢复到常住人口近5000人。“矿二代”“矿三代”也陆续回到这里从业创业,向慕名而来的游客们讲述着“功勋矿”的辉煌历史,传承“吃苦耐劳、艰苦奋斗、无私奉献、为国争光”的可可托海精神。

扫一扫在手机打开当前页

相关文章